どんな挑戦や変化にも、メリットとデメリットがあるので「これが唯一の正解です!」と断言できるものは、なかなかないんですよね。

だからこそ大事なのは、それぞれがきちんと自分自身の正義を持って「世の中を良くしよう」と思いながらチャレンジを続けることだと思うんです。そうして、全体で見たときに少しずつ社会が良くなっていくことが、ソーシャルグッドな未来社会への一番リアルな進化なんじゃないかなと思います。

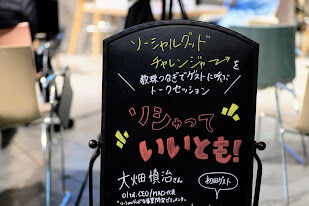

2025年1月29日(水)『ソシャっていいとも! 〜ソーシャルグッドチャレンジャーを数珠つなぎでゲストに呼ぶトークセッション〜』を開催しました。

O ltd. CEOで、MAD | Makaira Art&Deisgn 代表の大畑慎治さんとの共催イベント。

初ゲストは 株式会社ココウェル代表の水井さんをお招きしました!

この記事では、イベント前に大畑さん、そしてQUINTBRIDGE運営事務局 下川 哲平さんに直撃し、ソーシャルグッドとQUINTBRIDGEの取り組みについてお話をお伺いしたインタビュー、そしてイベントの様子をご紹介します。

大畑さんとQUINTBRIDGEの出会い、従来ビジネス化が難しかったソーシャルグッドの現状、そしてQUINTBRIDGEがソーシャルイノベーターの集まる場としての機能など、「ソーシャルグッド」と「QUINTBRIDGE」を取り巻くテーマについてインタビュー!

また、今回のイベント開催の経緯や思い、大畑ゼミの様子など、具体的な取り組み内容についてもお話いただきました。

ー まずは普段のご活動など、自己紹介をお願いします。

大畑さん O ltd. CEOと、MAD | Makaira Art&Deisgn で代表をしている、大畑慎治といいます。

僕は、「地球人みんなで地球を良くしたい」といった思いで、ソーシャルグッドのビジネスを生み出したり、新ビジネスの立ち上げではなくても、大手企業の『SX(サステナビリティトランスフォーメーション)』など、そういうものを通じて社会良くしていく仕事をしています。

大きくは3つのことに取り組んでいて、一つ目は大手企業のリソースやインフラなどを使って、大きく世の中をソーシャルグッドに変えていくこと。

二つ目は、大手ができない、あまりやらないマイノリティの問題や、取り残されていくビジネス・社会課題に対してチャレンジしている社会起業家の支援。

三つ目は、新しいソーシャルチャレンジャー自体が増えたり、その人たちが志をともにし、「社会を良くしよう!」となるための社会環境を作りたいと思っています。

ー 『ソーシャルグッド』という言葉は、どのような定義なんでしょうか 。

大畑さん これはすごく難しくて。いつも悩む質問ですが、『ビジネスになりにくいから残されている社会課題』に取り組むことも一つかなと思っています。

たとえば、美味しいケーキは多くの人を幸せにするけど、そうではなく、アレルギーを持った子供たちのためのケーキを作る。すると、今まで誕生日に皆と同じケーキが食べれなかったけど、楽しめるようになるとか。

でもこれって、儲からなさそうだからやる人は少ないじゃないですか。そういった、取り残されている課題をビジネスにして、解決していくことは、一つ『ソーシャルグッド』の領域だと思います。

ー 企業が取り組んでいるSDGsなども、「ソーシャルグッド」になるのでしょうか。

大畑さん 定義が難しいといった理由にも繋がりますが、大手企業がサプライチェーンの見直しをして、環境負荷を100から80に減らしたとする。これは『新しい課題解決』ではないけれど、「良いこと」と言えますよね。

そう考えると、社会課題解決とはちょっと違うけれど、「社会全体の負担を減らす取り組み」もすごく価値があるんじゃないかと思います。

また、国際NGOやNPOを支援して、彼らの活動の成果を高めていくことも大事なことです。こういった取り組みも、広い意味での「社会を良くする行動」と言えますが、これをきっちり定義するのはやっぱり難しいですね。

一つだけ確かなのは、「地球人」として地球全体を良くする視点を持つことが大切だということかなと。たとえば、シェアリングエコノミーは、物をたくさん作らなくて済む分、環境負荷を減らすアイデアとしては素晴らしい。でも、原材料を作っている企業からすると、「産業が縮小してしまうかも…」と不安に思うこともあります。

どんな挑戦や変化にも、メリットとデメリットがあるので「これが唯一の正解です!」と断言できるものは、なかなかないんですよね。

だからこそ大事なのは、それぞれがきちんと自分自身の正義を持って「世の中を良くしよう」と思いながらチャレンジを続けることだと思うんです。そうして、全体で見たときに少しずつ社会が良くなっていくことが、ソーシャルグッドな未来社会への一番リアルな進化なんじゃないかなと思います。

ー ソーシャルグッドへの関心は、ここ数年で変化していると感じますか 。

大畑さん 感覚的に言えば、経営者よりも若い世代や従業員の方が、価値観が大きく変わっていると感じます。地域性も影響していて、海外と国内ではもちろん違いますし、日本国内でも東京と大阪では若干の違いがあるかもしれません。

たとえば、終身雇用を信じて「会社で昇進して部長になり、赤いポルシェを買う」というような夢を持つ20代は、今ではほとんど見かけません。それよりも、自分の仕事や働いている会社が社会に良い影響を与えていることが、誇りになっている。

社会の役に立つ仕事をしている、と周りから称賛されることに価値を感じる人が、10年前と比べて明らかに増えていますよね。

ー 若い世代の関心の高まりが、採用面や従業員満足度の向上を意識させる要因になっているのでしょうか。

大畑さん 大手企業とベンチャーでは、スタンスが少し違いますが、大手企業は、事業を継続することと、人材を確保し続けなきゃいけないという課題があって、結果として『魅力ある会社』である必要が出てくるんですよ。

そこでソーシャルグッドな視点を取り入れようとする企業も多いです。もちろん、それだけが理由じゃないですけど。

大手企業の経営者はグローバルスタンダードの中で生き残るために、そうした領域を無視できない中で、逆にそれが悩みになっているケースもあると思います。

本当はやりたいことがあっても、従業員の雇用を守るという責任もあるので、簡単には動けないこともあるんですよね。短期的には投資対効果が悪い部分もありますが、長期的に見ると、次の時代の“当たり前”になる流れがあります。

だから、どれだけ早い段階からそこに投資できるかが勝負になってくると思います。逆に言うと、そこに投資しなかったら負ける可能性もあるわけで。そういう長期的な視点を持った経営が求められてるんですよね。

一方、ベンチャーは経営者自身が意思決定できる環境にありますが、いまは社会的責任や環境問題は企業にとって当たり前になってきています。これからは、「収益性とソーシャルグッドや環境問題なども含めた意思決定が当たり前だよね。」となっていくと思います。

ー大畑さん自身はソーシャルグッドをどのように取り組んでいるのでしょうか。

大畑さん 僕は、みんなを巻き込んで「やろう!」って言うコレクティブインパクト型(企業や行政、NPO、市民などさまざまな分野の人々が各領域を越えて協力し、社会課題に取り組むこと)のアプローチが得意なんです。

みんなが「面白そう!」って集まってきて、あるべき未来に挑戦している時が楽しいんです。

ソーシャルグッド領域も、最初は難しそうに見えても、本気で取り組めば面白いことが形にできるんですよ。

サーキュラーエコノミーのような新しい取り組みは、2016年ごろは周囲に理解されにくいことも多くて、僕も周囲に呼びかけても反応がなかった頃もありました。やっとSDGsの取り組みが注目されたころには、「僕もそろそろ次の領域に行こうかな。」と逆に思ったぐらいで。

ただ、ブームが来ても実際に形にできる人が少ないと感じて、「まだまだこの領域を踏ん張ってやらなきゃ」と思い直して今に至ります。

ー 個人や小規模の挑戦者にとって、ソーシャルグッドに取り組みやすい環境になってきているんでしょうか。

大畑さん これはめざすビジネスの規模感によりますよね。たとえば20〜30人規模の企業が、ソーシャルグッドなビジネスに挑戦していく場合「世界中の人を変える」というような壮大なミッションを背負う必要はない。

むしろ、目の前の社会課題に向き合って、目の前にいる人をきちんと幸せにすることと、そのソリューションを適切に提供し続けるビジネス環境をどうつくるのかが大切になります。希少疾患の支援なども、その「目の前の人を助ける」というスケール感が当てはまるかもしれませんね。

企業は成長し続けることが正義だという視点もあると思いますが、僕は挑戦する課題と設定するゴールによると思っています。中小企業やベンチャーの場合は、規模感や領域を見極めて挑戦していくことも大切。大手企業ではなくて、中小企業の規模だから挑戦できる領域も多いと思いますし、そこは社会の中での役割分担だと思います。

大畑さんがいつも一緒にいる(?)『ここちくん』。ソーシャルグッドな世界を目指すために地球に送り込まれた、まるっこい謎のいきもの。

ここちくんについてはこちら!:https://cocochikun.com/

ー 下川さんにも質問です!なぜ、QUINTBRIDGEにソーシャルグッドに関わる人たちが集まってほしいと思ったのでしょうか。

下川さん そもそも、QUINTBRIDGEは「ウェルビーイングが実感できる社会を実現する」という目的を掲げ、そのための手段として、社会課題を解決する事業を支援しています。ただ、社会課題の解決に取り組む人は多いものの、そういった人たちが集まって共に学び合い、つながれる場がありませんでした。

そこで大畑さんとの出会いがあったんですね。大畑さんから、「東京にはソーシャルイノベーターが集まるコミュニティがあるけど、関西にはそういう場がない。」というお話を聞いたことがきっかけでした。

関西にもソーシャルイノベーターはいるはずなのに、共通のビジョンを持った人たちが集まる場所がない――だから、QUINTBRIDGEがその役割を果たすべきだと考えました。

ー 大畑さんとはどう出会ったのでしょうか。

大畑さん 下川さんとはQUINTBRIGEがオープンして4ヶ月ちょっとがたったころ、2022年の8月頭に初めてお伺いしたんです。僕は和歌山出身なんですが、関西に貢献したいという気持ちがあって。どう実現していこうかと考えていたときに、マザーハウスの山崎さんが「関西に面白い施設ができる。」とここを教えてくれました。

普段は東京にいるので機会がなかったのですが、2022年3月にQUINTBRIDGEがオープンしてから、連携パートナーの申し込みはしていました。それでお盆前の8月帰阪のタイミングで、自分が持っているアセットをお伝えしようと施設訪問の連絡をしたところ、下川さんがメッセージを返してくれました。

下川さん 一応コミュニケーターのプロなので、何か嗅覚みたいなのが反応したんだと思います(笑)。

そうした出会いから、昨年3月、大畑さんに「We Lab.(ウィーラボ)」というプログラムで登壇いただきました。

大畑さんに登壇いただいた「We Lab.」イベントレポート記事はこちら!

URL:https://www.quintbridge.jp/about/library/detail/202405081131.html

その頃、施設としても「もっと多くのソーシャルイノベーターを呼び込みたい」という思いがあり、「ソーシャルイノベーターが成長できるようなゼミプログラムの講師になってくれませんか。」と大畑さんに相談したんです。

こんな風に QUINTBRIDGEがやりたいことを具体化していく中で、大畑さんのキャラクターやパフォーマンスがピタッとハマって、そこから動きが加速したような感じですね。

大畑さんの人柄もあって、「なんか面白そう!」と人が集まるところもQUINTBRIDGEとぴったりだなと!

ー 確かにお話してる雰囲気から楽しそうなオーラが出ています...!

大畑さん ソーシャルグッド界隈のいけてるやつは大体友達だから(笑)。そういう楽しそうで人が集まってくるという感じは得意だと思います。

下川さん ソーシャルグッドイノベーターが直接的に社会課題を解決するのに対して、大畑さんはその人たちのハブになってネットワーク全体の底上げをしている。結果的にすごく大きな影響力で社会課題を解決している人だと思っています。

QUINTBRIDGEでは、社会課題を解決している人や企業を集め、ビジネス共創によって社会課題の解決に挑戦しています。

ただ、それをするためにはまず、「ソーシャルグッドイノベーターがQUINTBRIDGEにいる状態になっていなければならない」ということに、大畑さんに気づかされました。

大畑さんに出会って、「ソーシャル」という言葉が、「ソーシャルグッド」に変わりました。社会を良くするビジネス=ソーシャルグッド・ビジネスが生まれる施設をつくっていきます。

ー ソーシャルグッドイノベーターが集まることで、どんな効果を期待していますか。

下川さん ソーシャルグッドイノベーターになりたいと思ってる人が集まってくるような循環、エコシステムを作りたいです。

QUINTBRIDGEでは、面白い人が面白い人を惹きつけて、イベントがひっきりなしに行われています。結果としてソーシャルグッドな人たちも自然と集まる場所になってきていると思います。

量的に多くの人が集まると、そこから質的な成功が生まれる確率も高まりますよね。

いつか、QUINTBRIDGEを拠点として活動していた人たちの中から、日本を代表するソーシャルグッド・イノベーターが誕生したら、私たちとしては本当に嬉しいですね。

ー イベントについても、お聞かせください!

下川さん 若干、悪ふざけ感がある名前ですが(笑)。

大畑さん そうですよね(笑)。おもしろそうな感じにしたくて!

今日どういう話をしようか新幹線で考えてたんですけど、思いついたのが1個あって。今日のトークテーマが6個あってサイコロで...

下川さん 某番組の...!

大畑さん そうそう!

『起業のきっかけ』とか『起業家の地獄話』とか、何が出るかなと(笑)。それで、『今日のあたりめ』が出たら会場から質問受けたり...巨大なサイコロってQUINTBRIDGEにないんですか。

QUINTBRIDGE運営事務局の村山さん ない...です...!

下川さん こういう話をしてると広報チームが、だんだん顔が引きつってくるんですよね(笑)。いつもありがとうございます。

ー 楽しいイベント企画の裏側ですね(笑)。大畑さんのゼミも楽しい雰囲気だとお伺いしましたが、内容や雰囲気についてもお聞かせください。

大畑さん ゼミ生の皆さんは、いろんなバックグラウンドを持っています。ざっくりと3つのタイプがいて、 1つ目は、個人事業主や、起業家、中小企業の経営者、会社を引き継いだ二代目といった、独立してる人たち。

2つ目は、会社に所属しながら「次のチャレンジを探してる人」。会社の中で新しい挑戦ができないか、社外の活動も含めてヒントを探しに来てる人が多いです。

最後に、「とりあえず次の一歩を探したいけど、まだ何をやるか決まってない」という人たちも1割くらいいます。ゼミで何かしらのインプットを得て、自分なりに動き出そうとしてる方たちですね。

皆さん、こういうソーシャルグッドな場に参加するだけあって、すごく前向きでいい人だし、独特の個性もあっておもしろい。 多様なメンバーが集まっているのが、このゼミのいいところだと思います。

ー ゼミ生は何を期待して参加している方が多いのでしょうか。

下川さん 大畑さんのゼミって他のゼミに比べてもちょっと特殊なんですよ。

他のゼミは、スタートアップ的な「ステージ」で分かれてる雰囲気があって、まだアイデア探し中のシード期なのか、「次は1億円規模をめざしたい!」という成長段階なのか、もっと大きい規模をめざしてるのか、ある程度フェーズがはっきりしてるんです。

でも大畑さんのゼミは、そのフェーズを縦にぶち抜いてるような感じなんです。「それなりに事業をやってきて、さらに新しいチャレンジをしたい」という人もいれば、「まだ種が見つからなくて一生懸命探してる」という人も一緒に学んでるんです。一見バラバラなように見えるけど、「ソーシャルグッドな世界を作りたい」という共通の目的があって、そこに向かって一緒に学んでいる。そんな印象があります。

大畑さん 「人生を変えたい」みたいな気持ちを持っている人が多いかもしれませんね。

今の仕事や働き方が、果たして10年後にも続いていくのかということに、心のどこかで疑問を抱えていて、「どうせ何かやるなら、ソーシャルグッドとか面白いことをしてみたい」と思っている。その中でも、思いが強く、一歩踏み出す勇気を持っている人たちが参加しているという感じがします。

ー イベント開催のきっかけも、ゼミが関係してるとか。

大畑さん そうですね。僕のゼミには、大きく二つのミッションがあると思っていて、一つは、社会的影響を生み出すソーシャルビジネスを立ち上げていくこと。そして、もう一つは、関西、大阪を中心にソーシャルコミュニティを作り出すことです。

ゼミ生は素晴らしい人たちで、卒業後も活躍しているのですが、結果が出なければ意味がありませんから。何か継続的に集まるきっかけを作りたいと思っています。

また、隠れたソーシャルアントレプレナーを引き出すことも大事だなと感じています。

人々が今必要としているものを提供することはもちろん大切ですが、もっと重要なのは、「どんな方法で世の中を良くできるか」を常に考えて行動すること。短期的な結果だけにとらわれるのではなく、失敗しながら試行錯誤しながら改善を続けて、結果的にみんなで社会をソーシャルグッドにアップデートしていく。それをゼミ生の皆さんにもお伝えしたいです。

ー 最後に、今後の取り組みについて、お聞かせください。

大畑さん 一つ課題感があって、ゼミ生って期間中はすごく高い熱量を持って取り組んでいるんです。でも、終わった後にフェードアウトしてしまう可能性があると感じていて、どうしてもその後のフォローアップが必要だと思っています。

だから、半年後に発表の場を設けるなど、定期的な機会を作ることで、卒業後も活動を続けていける環境を作りたいと考えています。とりあえず、春には発表の場を作って、その準備に向けて頑張らなきゃという状況があれば、活気が続くんじゃないかと。

ソーシャルベンチャーやソーシャルアントレプレナーが次々と生まれ、集まって切磋琢磨できる場を作り、それがさらに新しい参加者を呼び込むようなエコシステムを作りたいと思っています。

下川さん 大畑さんは、私たちがめざす世界観を理解して、次々と続く仕組みを作るためのアイデアを提供してくれています。そのアイデアを受けて私たちも新しい施策を考えることができています。

計画を先に立てることも大切ですが、「ソーシャルグッドなイノベーターたちが集まっている。」という事実を積み重ねることが重要です。

大畑さんがソシャっていいともなどを通じて、素晴らしいソーシャルグッド・イノベーターたちがQUINTBRIDGEに関わっているという事実を作り出してくれています。取り組み自体がとても楽しいし、ありがたいところだなと感じています。

そして開催された、『ソシャっていいとも!』イベント

大畑さんがオーナーとなり、ソーシャルグッドイノベーターを毎月ゲストにお招きし、ソーシャルグッドな取り組みや、ビジネスのリアルな裏話を、トークセッション方式で行います!

初回ゲストは“株式会社ココウェル 代表取締役社長 水井 裕さん。

過去に、フィリピン留学の際に現地で見た『ゴミ問題』に衝撃を受け、フィリピンの農村の支えるココナッツに着目。雇用環境問題と貧困問題の解決をめざして2004年にココナッツ専門ブランド「ココウェル」を設立しました。

大畑さんが用意した6つのトークテーマ(巨大サイコロは間に合わず)は、『○○がソーシャルグッド』、『起業家の地獄話』などを会場の参加者に選んでもらいながら、トークを進めていきます。

『起業家の地獄話』では、「キラキラ成功ストーリーが目立つが、地獄話が大事。」と大畑さん。そういった話を聞いて、「何も分からなかったのは同じなんだ。僕もがんばろう!」と思ってほしいと思いを話します。

水井さんが、「商品を作るのと売るのはぜんぜん違う。アルバイトもしながらやっていた。」と話しますが、「もっと地獄話あるでしょう!」と追及する大畑さんに、会場から笑い声があがります。

他にも、商品開発、ココナッツオイルの普及のキーマン、ソーシャルグッドの具体的な取り組みについてなど、貴重なお話を共有いただきました!

現地では、ソーシャルグッドに関心のある参加者同士の交流の様子も見られます。

大畑さんや、水井さんへ直接質問できるのも、現地参加ならではです!

イベントの全貌は、ぜひ次回現地に来てみてください。

share