- プログラムレポート

【Business Match-up!】地域の有機廃棄物を新たな資源に変換する共創パートナーを決定するためのピッチ大会を開催しました!

- 公開日:

- 2025.8.27

2025年8月5日(火)、QUINTBRIDGEピッチプログラム 第6回「Business Match-up! For Next Value」を開催しました!

QUINTBRIDGEではNTT西日本グループが持つアセットと、スタートアップの持つイノベーティブな事業アイデアやプロダクトを組み合わせた事業創出をめざし、弊社とのマッチングを目的としたピッチプログラム、「Business Match-up! 」を開催しています。

今回はNTT西日本グループが展開する「地域食品資源循環ソリューション」を活用し、地域経済を活性化して循環型社会をともにめざす事業アイデアおよびビジネスパートナーを5月に募集を開始。20社からエントリーをいただき、厳選な書類審査の結果、ピッチ登壇企業6社を決定しました。

今回は、そんな6社によるピッチの様子をレポートします!

|プログラム概要

第6回「Business Match-up! For Next Value」~地域食品資源循環ソリューションとの共創~

NTTビジネスソリューションズ株式会社 中山 実

NTT西日本グループが主催する共創プログラム「Business Match-up! 」第6弾となる今回のテーマは、「地域食品資源循環ソリューション」。

食品廃棄物の利活用や循環型社会の実現を目指し、全国から過去最多となる20社が応募。

その中から選ばれた6社が、事業化に向けたピッチを行いました。

イベント冒頭では、NTTビジネスソリューションズの中山 実さんが登壇。

NTT西日本グループでは、2019年より食品残渣発酵分解装置の導入を進めており、これまでに全国600台以上を導入、年間1万トン超の処理実績を上げています。

「人・地域・未来をつなぐソリューション」をキーワードに、これまでの成果と今後の展望について説明。

これまで以上に多様な食品廃棄物への対応や、分解物の高付加価値化に向けて、外部パートナーとの共創の必要性を訴えました。

この共創プログラムは、食品廃棄物という社会課題に対し、多角的な技術やアイデアを掛け合わせ、新たな価値を生み出す場となっています。

地域課題に真摯に向き合い、実証と実装を重ねてきた地道な歩みに、企業としての社会課題へ取り組む責任と覚悟を感じました。

|株式会社スーパーワーム / 代表取締役CEO 古賀 勇太朗

地球環境のサステナビリティを実現し、世界を救うスーパーヒーローになる。

株式会社スーパーワームは、スーパーワーム(ツケヤシオオゴミムシダマシの幼虫)を活用し、廃棄物から昆虫由来のバイオ燃料「スーパーオイル」を製造する研究開発型のスタートアップです。

独自のゲノム編集技術とスマート養殖により、高効率な昆虫生産体制を確立。持続可能な航空燃料(SAF)への活用を見据えた原料油の製造を通じて、脱炭素社会の実現に貢献しています。急拡大するバイオ燃料市場において、環境負荷・コスト・供給量の課題に挑む新たなアプローチを推進しています。

企業URL:https://superworm.jp/

トップバッターとして登壇したのは、創業3期目で資金4億円を調達、宮崎県を拠点にする株式会社スーパーワーム。

有機廃棄物の発生と、バイオエネルギー源の不足という二つの課題に挑むビジョンを語りました。

同社の核となるのは、スーパーワームを活用したバイオ燃料とバイオ電力の生産モデル。

スーパーワームが有機廃棄物を分解し、得られる油脂を燃料化、さらに排出される糞を電力化や肥料に再利用することで、循環型の資源利用を実現しています。

油脂量の増加や、ペレット化・スマート養殖といった独自技術も強み。

特にスマート養殖では、従来の10倍の面積効率を達成しています。

今後の展開については、集約型生産によるバイオエネルギーの大量生産、分散型生産による地域循環の活性化、そしてペレット化技術による他昆虫への応用で、2026年には100トン規模の生産を予定し、1Lあたり77円という競争力のある価格での供給をめざします。

IoTやAIを組み合わせた「スーパーコンポスト」の製品化も進め、分散型モデルへの展開や、他企業との連携による社会実装にも意欲を示しました。

|双葉三共株式会社 / 執行役員 松本 靖生

循環型社会の原点へ ~ 廃棄物から生命を育み、大地を蘇らせる~

双葉三共は、廃棄物処理の常識を覆すイノベーターとして、持続可能な社会の実現に貢献しています。

従来の堆肥化技術に加え、アメリカミズアブを活用した最先端の研究や、メタン発酵残渣の堆肥化といった独自の技術開発で、環境負荷低減と資源循環を追求。

これらの卓越した技術力は、ベトナムへの肥料輸出と技術指導にも展開され、国際的な視点から地球環境問題の解決に取り組む、未来志向の企業です。

企業URL:https://www.futaba-sankyo.co.jp

ピッチでは、『地域食品資源×BSFで切り拓く、食と農の新たな循環モデル』をテーマに、40年にわたる廃棄物処理の経験を活かし、循環型社会の実現を目指した革新的なリサイクルモデルを提案しました。

同社は高水分(80〜90%)有機廃棄物を6週間で20〜30%まで減容化する独自技術を有し、食品廃棄物、下水汚泥、生ごみなどの堆肥化を推進しています。

また、社会課題として、水産養殖における餌料の高騰と効率の悪さ、農業での化学肥料価格高騰や土壌疲弊、さらに食品廃棄物による大量のCO2排出を挙げ、これらを同時に解決するためにBSF(アメリカミズアブ)を活用した循環モデルを紹介しました。

BSFは高タンパク質の昆虫であり、餌料としての利用だけでなく、その排泄物は優れた有機肥料としても活用可能です。

今後の事業化に向けたロードマップでは、コンテナ実験の実施、導入拡大、量産化による全国展開を予定しており、NTT西日本の通信インフラなどのアセットを活用した協業による拡大を目指しています。

東京大学大学院や人間環境大学とも連携する双葉三共の今後の展開に、大きな期待が寄せられています。

|株式会社ムスカ / 代表取締役 串間 充崇

廃棄物ゼロの食料生産へ。昆虫が導く資源循環革命。

「昆虫テクノロジーで食料危機をなくす」というミッションの実現のために、廃棄物から農業・畜産業・水産養殖などで活用できる資源(肥料&飼料)を製造し、国内資源の循環システム構築に向けた取り組みを続けます。

企業URL:https://musca.info/

ピッチ冒頭では、MUSCA の廃棄物 再資源化フローを紹介。

イエバエによって有機廃棄物を、わずか1週間で高機能な肥料と飼料に変換する独自技術を開発しています。

卵を有機廃棄物に付着させると、幼虫が分解・消化を始め、無人で処理が完了するシンプルな仕組みが特徴です。

また、約50年・1500世代にわたる選抜交配によって誕生した独自の昆虫系統により、過密環境でのストレス耐性等の獲得、高効率な卵の生産に成功し、工業生産や大量生産を可能にしました。

処理スピードの速さや経済合理性に加え、環境負荷低減やカーボンクレジット活用など、社会的・環境的な価値創出にも注力。

全国各地での施設展開による循環型モデルの構築も視野に入れています。

「社会実装目前、AIでは得られない未来、リアルの伴う価値創造。ITP(昆虫力)を活用し、100年先も持続する新たな食糧インフラを、ともに創っていきましょう!」とピッチを力強く締めくくりました。

|S-Bridges株式会社 /代表取締役 長門 貴

アカデミアとビジネスの融合により、知的好奇心とテクノロジーで、イノベーションを創造し、世界を『希望』で満たす

静岡大学発のベンチャーS-Bridgesは、サーキュラーエコノミーとゼロエミッションの実現に向け、未利用植物資源を100%活用する「Cell Breaker System」を開発し、異業種企業・静岡地域経済との共創により、未利用植物からタンパク質・繊維・液肥を低エネルギーで抽出し、農業・食品・素材・エネルギー分野へ再資源化する完全循環モデルを構築しました。

現在抽出成分やCO₂削減量をリアルタイムで可視化・スコア化するデジタルプラットフォームも開発中です。さらに多くのみなさんと共創していきたいと考えています。

企業URL:https://www.s-bridges.com/

ピッチでは、「すべての植物資源を使い切る」ことで廃棄ゼロを実現する独自技術「Cell Breaker System」について紹介。

静岡大学発のベンチャーとして、未利用植物からタンパク質・繊維・液肥を効率的に抽出し、農業・食品・素材・エネルギーなど多分野への再資源化を推進する同社では、研究と基礎技術をもとに、地域企業や大手企業と連携しながら、静岡をモデルケースとした完全循環型の共創モデルを展開しています。

現在は、抽出成分やCO₂削減量をリアルタイムで可視化するデジタルプラットフォームも開発中です。帝人フロンティア、アサヒ飲料、デンカなどパートナー企業との協業による、各社の強味を活かしたビジネス構築を強調。「研究開発からビジネス実装まで、共につくる仲間を増やしたい」と、NTT西日本とのシナジー創出より、国内外への展開、そして分断されていた分野を縦横でつなぎたいと、今後の展望を語りました。

|fabula株式会社 / 取締役 松田 大希

「ゴミ」から感動をつくる

2021年10月に創業した東京大学発のスタートアップ企業。

「物語」という意味のラテン語に由来したfabulaという社名には、「要らないものとして処理されるゴミを生まれ変わらせることで、ストーリーの続きを紡ぎたい」という想いが込められています。

石油由来のバインダーを使用せず、100%食品廃棄物でコンクリートより強い新素材を作る技術を保有しており、雑貨から家具・什器、建材まであらゆる製品を展開しています。

「ゴミから感動をつくる」というビジョンのもと、未利用資源の価値化を通じて、食品廃棄物やコンクリートが抱える課題をはじめとした、あらゆる社会課題の解決を目指しています。

企業URL:https://fabulajp.com/

fabulaは、食品廃棄物から高強度な新素材を開発・製品化する取り組みを紹介しました。

同社は東京大学発のスタートアップで、100%食品廃棄物を原料としながら、コンクリートよりも高い強度を持つ素材を独自技術で生み出しています。

雑貨や家具、建材など幅広い用途に展開しており、原料に由来する香りや色、背景にあるストーリーを活かしたものづくりが強みです。

ピッチでは、明治様、竹中工務店様など他社との共創事例を交え、未利用資源の価値化が地域産業や観光資源の創出にもつながると話しました。

NTT西日本との協業としては、地域に乾燥機をリース導入し、原料を買い取り、製品化までを担う「地域食品循環ソリューション」の枠組みを活用し、”ゴミ”から価値を生み出す未来を提案しました。

今後は国内外の地域への展開を見据え、共に価値を共創する仲間を広く募集していきたいと語りました。

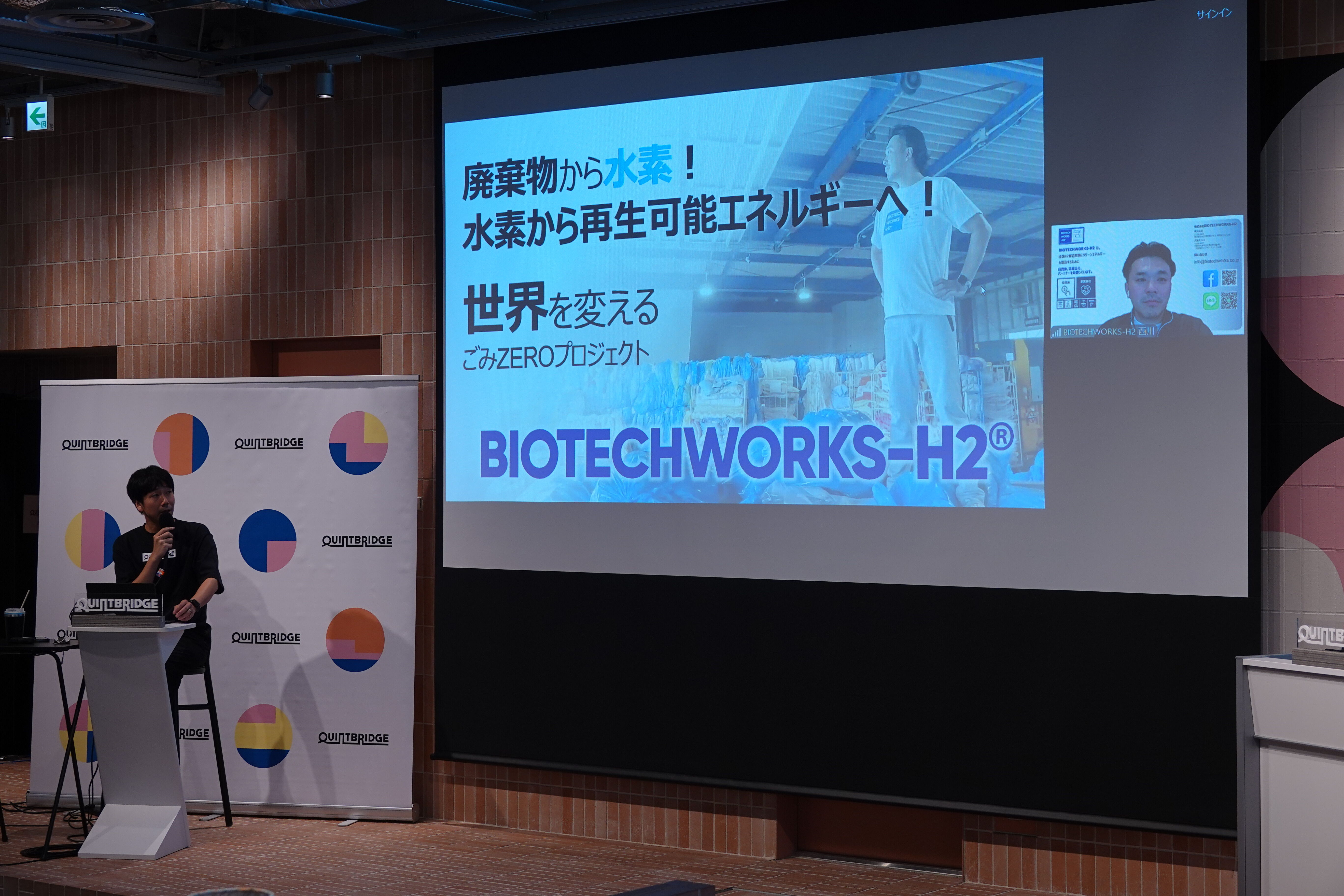

株式会社BIOTECHWORKS-H2 / 代表取締役 CEO&Founder 西川 明秀

廃棄物から水素、水素から再生可能エネルギーへ。ごみZEROプロジェクト

BIOTECHWORKS‑H2は、「ごみは資源です!」を本気で実現しようとしているスタートアップです。

私たちの強みは、リサイクルが難しい混ざった有機性廃棄物を分別なしで前処理最適化し、水素を生成できること。

さらに、水素からエネルギーを構築するプロセスまでを一貫して担い、その全工程をデジタルで可視化。どこで、どれだけのCO₂を削減できたのかが、ひと目でわかります。

また、自治体や事業会社ごとに最適な循環モデルを設計し、既存の廃棄物処理業者にスキームのみを提供する柔軟性も、大きな魅力のひとつ。ごみをエネルギーに変えるこの挑戦で、地球にも地域にもやさしい「2050年のスタンダード」を、夢ではなく今すぐに実現していきます。

企業URL:https://biotechworks.co.jp/

最後に登壇したのは、BIOTECHWORKS-H2の代表取締役CEO・西川明秀さん。

インドネシアからのオンライン参加となったピッチでは、「廃棄物から水素、水素から再生可能エネルギー」へとつなげる“ごみZEROプロジェクト”の全貌が語られました。

家庭ごみや医療廃棄物、タイヤまで対応可能な独自の前処理・水素生成技術を持ち、CO₂排出量を最大82%削減できるという、圧倒的な環境性能が際立っている同社。

さらに、廃棄から再エネ化までをデジタルで可視化し、企業・自治体ごとに最適な循環モデルを構築できる柔軟性も大きな特徴です。

ピッチでは、NTT西日本との協業による地域エネルギー循環モデルの実現にも言及。「通信インフラと再生可能エネルギーの融合で、日本発の共創型インフラを世界へ」と語りました。

「夢や理想ではなく、今すぐにでも共に実現したい」と呼びかけた言葉に、プロジェクトの具体的な可能性と、未来への展望を力強く示す締めくくりとなりました。

|総評

最後に、NTTビジネスソリューションズ ソーシャルイノベーション部門の丁農氏が総評を行いました。

年間1万トン以上の一次発酵物を処理する同社は、高コスト課題を抱える中、多様な企業からの革新的な技術提案に注目。

養殖分野の数値化された効果提示や完全循環型リサイクル、分別不要の廃棄物処理技術など多面的な視点が光りました。

丁氏は今後、各提案の詳細検討と自社事業との連携可能性を模索し、持続可能な食品リサイクルの実現をめざす考えを示しました。

|ネットワーキングタイムの様子

share