- プログラムレポート

【QUINTBRIDGE PITCH】Shining Startup 第13回「サイバーセキュリティ特集」を開催しました!

- 公開日:

- 2025.2.5

2024年12月11日(水)QUINTBRIDGEピッチプログラム Shining Startup 第13回「サイバーセキュリティ特集」を開催しました。

昨今、世界的にサイバー攻撃が多発し、ランサムウェアやフィッシング詐欺、データ漏洩といった事例が後を絶ちません。これらの攻撃は企業の信頼を脅かし、業務継続に重大な影響を及ぼすだけでなく、個々のユーザーにとっても深刻な脅威となっています。特に、組織の情報セキュリティ対策が不十分な場合、企業のブランド価値や顧客情報の流出、さらには金銭的な損失に直結するリスクも増大しています。

今回は、サイバーセキュリティの領域で活躍するスタートアップ企業5社が集結。企業の現場が直面するセキュリティリスクに対し、どのようなアプローチで解決策を導き出すのか、スタートアップ各社の独自の視点と技術が披露されました。

|特別講演「企業の考えるべきサイバーセキュリティのポイント」

NTT チーフ・サイバーセキュリティ・ストラテジスト 松原実穂子氏が語る、これからの脅威への備え

松原 実穂子 氏

NTT チーフ・サイバーセキュリティ・ストラテジスト

イベントの特別講演として、NTTのチーフ・サイバーセキュリティ・ストラテジストである松原実穂子氏が登壇し、「企業の考えるべきサイバーセキュリティのポイント」をテーマに講演が行われました。本講演では、急速に進化するサイバー脅威への対策や、企業が取るべき戦略について詳しく解説しています。

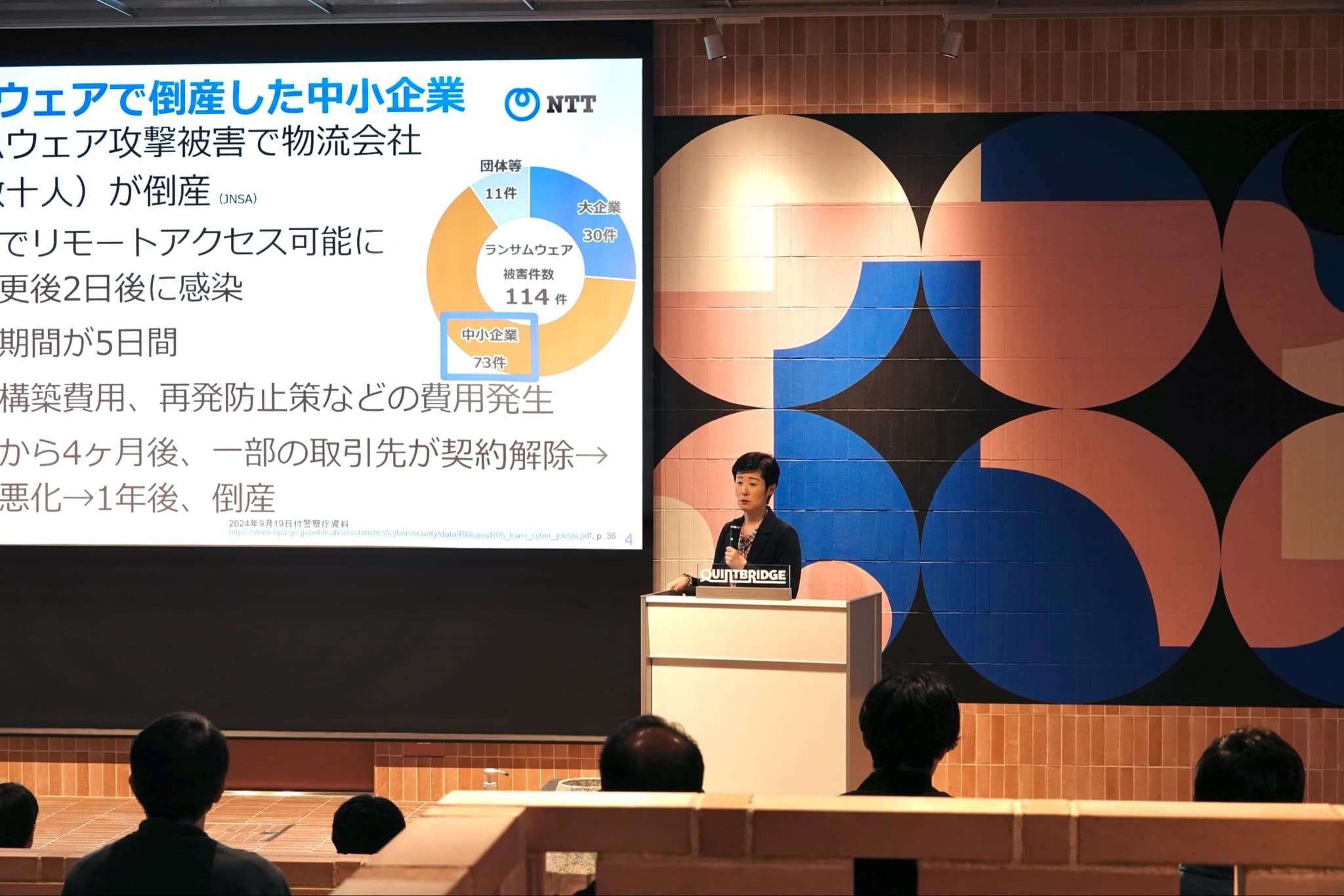

冒頭で松原氏は、ますます巧妙化しているサイバー攻撃の現状を概観しました。近年では、データの単なる窃取にとどまらず、AI技術を悪用し、防御の脆弱な箇所を見つける時間を短縮し、巧妙ななりすましメッセージの作成も容易にできるようになっています。加えて、最初に被害を受けた一社の被害にとどまらず、サプライチェーン全体に被害が拡大してしまうランサムウェア攻撃が増加しています。それどころか、ランサムウェア攻撃被害後、倒産してしまった日本の中小企業もあることが紹介されました。

その上で、企業が今後取り組むべき具体的なセキュリティ対策として、以下の3点を挙げました。

ゼロトラストセキュリティの実践

アクセス制御を徹底し、社内外のネットワークともにすべてのユーザー、デバイス、アプリの検証を徹底した上で利用し、セキュリティを確保する重要性が強調されました。

従業員のセキュリティ意識の向上

「人のミス」が攻撃の入り口となるケースが多いことから、継続的な教育と訓練が不可欠だと述べました。

インシデント対応体制の強化

守るべきIT資産が激増し、侵入を100%防ぐことが難しいため、発想を切り替え、侵入防止に加えて、迅速な検知と対応・復旧を可能にする体制づくりの必要性を訴えました。

講演の終盤では、大企業側が、取引先の中小企業で起きたサイバー攻撃被害についてどう捉えているのか、スタートアップ企業や中小企業が具体的にどのようなサイバーセキュリティ対策を取るべきか、紹介されました。「セキュリティは経営課題である」と強調。全社的な意識改革と行動が求められていると松原氏は語りました。

最新の脅威動向と実践的な対策を網羅した内容で、多くの参加者にとって大きな気づきとなった特別講演。特に、日々進化する攻撃に対し「備え続ける」姿勢の重要性を再認識させられる機会となりました。

|スタートアップ5社によるピッチ

「顧客間の情報連携で犯罪抑止、サイバー犯罪のリスクに強い社会の実現へ」

■登壇企業

株式会社カウリス プロダクトマネージャー 野本 竜馬 氏

カウリスは、豊富なパラメータと独自のアルゴリズムに基づく不正検知技術で、企業間の情報共有を支援し、サイバー犯罪のリスクを未然に防げるよう努めております。各企業が持つ情報をデータベースで一元管理し、顧客間で連携することで、個別では発見が難しい不正リスクも早期に把握することが可能です。多様なパラメータにより、ユーザーの行動特性を精密に分析し、信頼できるセキュリティ基盤として、デジタル社会の安全と持続可能な未来を築きます。

URL:https://caulis.jp/

ピッチでは、増加する金融犯罪に対する同社の取り組みを紹介。詐欺被害額は年間6,630億円に達し、国民一人当たり約1,600円が盗まれている計算です。背景には、技術進化による犯罪手口の多様化が挙げられ、特に偽サイトへの誘導や、個人情報の不正取得が深刻な問題となっています。

これに対応するため、カウリスは「Fraud Alert」という不正アクセス検知サービスを提供。口座の乗っ取りや不正送金をリアルタイムで検知し、不正利用者の情報を共有する仕組みです。たとえば、普段と異なる地域や端末からのログインがあれば不正アクセスとして検知し、不正兆候が発覚した場合、その情報を他の金融機関と即座に共有します。

この仕組みは法律的にも整備されており、不正端末がブラックリスト登録されることで、複数の金融機関で被害を防ぐことが可能です。参加企業が増えるほど、不正検知の精度が向上し、犯罪抑止効果が拡大する本システム。

野本氏は「金融業界全体で連携し、不正を市場から排除する体制が必要」と強調。連携を通じて、犯罪に強い社会の実現を目指したいと同社の思いを語りました。

AIセキュリティ技術でリスク対策の効率化・高度化を実現

■登壇企業

株式会社ChillStack 代表取締役CEO 伊東 道明 氏

ChillStackは、世界トップレベルのAIセキュリティ技術を駆使し、リスク対策の高度化を推進するサービスを提供しています。

在籍メンバーの半数以上が国際学会での論文発表経験を持っており、最先端の知見をもとにデジタル社会の急速な発展に伴うリスクを解消し、安全な社会を実現します。

URL:https://chillstack.com/

近年、AIやDXの普及に伴い、セキュリティリスクが増大している中、同社はこれに包括的に対応するAIセキュリティプラットフォームを提供しています。

主に3つのサービスを提供しているChillStack。一つ目は、バックオフィスデータを解析して不正や異常を検知するクラウドサービス「Stena Expense」。検査業務を97%削減し、業務効率化とガバナンス強化を実現しています。

次に、生成AIなどのセキュリティリスクを洗い出すサービス「AIセキュリティ診断」。AIやLLMなどに対し、世界トップレベルのエンジニアが、最先端の攻撃に対する頑健性を検証します。

最後に、アプリケーションの想定挙動に沿って、LMMの入出力を監視・フィルタリングし、情報漏洩を防ぐセキュリティシステム「Stena Firewall」を紹介しました。本システムは、純国産を生かした日本語への完全対応とフォロー、そして個々の使い方に合わせた、検知モデルの独自カスタマイズが強みです。

エンタープライズ企業や官公庁を中心に導入が進み、国内市場に適応した高い技術力と研究成果を活かし、AIセキュリティ分野で革新を続けるChillStack。また、エンジニアメンバーの半数以上が、国際学会でAI・セキュリティの論文を書いたことがある、世界トップレベルの研究者集団技術者集団といった強みもあります。

学術機関含め、国内市場への適合性が高い体制を協調し、パートナー企業との出会いに期待しているとピッチを締めくくりました。

専用線の体験をソフトウェアで実現、新しいインターネット「Runetale」

■登壇企業

Runetale株式会社 Co-founder, COO 増渕大志 氏

Runetaleは、最先端の暗号技術WireGuardを採用したMesh型VPNです。デバイス・クラウド・IoTを物理的制約なくPeer-to-peerで直接繋ぐ、高速でセキュアな通信網を実現。30年間レガシーな状態が続いた脆弱で複雑な企業ネットワークを次世代へ進化させ、インターネットプロトコルレベルでDX推進企業をサイバー攻撃から守ります。

URL:https://www.runetale.com/

Runetale株式会社 増渕氏は、専用線の体験をソフトウェアで実現する、新しいインターネット「Runetale」についてピッチを行いました。

冒頭では、現代の法人ネットワーク環境では、VPNが原因で速度やセキュリティに課題が生じており、その根本原因は、30年前の技術に依存している点だと指摘。そこでRunetaleは、従来の仲介型VPNではなく、仲介者なくとも、世界のどこへでも直接通信を可能にする、「全く新しい通信インフラストラクチャー」を提供します。

この新技術は、専用線のような安定性をソフトウェアで実現するもので、セキュリティの自動化や段階的な導入が可能な点が特徴です。また、通信速度の向上に加え、リモートワークだけでなく、IoTやAI計算資源の活用など多様なユースケースにも対応しています。

さらに、企業が自社のデジタル資産を把握しきれていない現状に着目し、機械学習を活用したホワイトハッカーの自動化ツールを導入予定であることも明かしました。

増渕氏は「国内のセキュリティ技術を強化し、国防の観点からもデータを国内に集約する重要性を官民で追求すべきだ」と述べ、協業の可能性を呼びかけました。

日本唯一のeKYC本人確認専門会社”TRUSTDOCK”

■登壇企業

株式会社TRUSTDOCK KYC事業部 エンタープライズセールスチーム リーダー 谷村 竜郎 氏

TRUSTDOCKは、日本で唯一のKYC・本人確認の専門会社であり、取引や手続きをデジタル化する時の「オンラインでの顧客確認」の課題を解決します。マイナンバーカードの公的個人認証をはじめ、あらゆる業法に対応するKYCのAPI基盤サービスを提供します。

URL:https://biz.trustdock.io/

TRUSTDOCKは、デジタル社会のインフラ構築を目的とし、本人確認サービスの提供に加え、行政や民間向けガイドライン策定にも貢献。法規制に対応した独自技術を武器に、24時間365日稼働する審査システムを展開しています。本ピッチでは、「なりすまし・ディープフェイク」についてや、「本人確認の最前線と対策」をテーマにピッチを行いました。

同社は、犯罪収益移転防止法や古物営業法などに準拠した本人確認サービスを提供し、API連携を通じてユーザーが提出した身分証やICチップのデータを即座に審査・返答する仕組みを構築。大阪万博の子供招待事業や自治体のデジタル商品券発行などにも採用される実績を誇ります。

近年では、AI生成画像や偽造身分証への対策にも注力し安全性の向上を図っています。今後はデジタル身分証の提供を目指し、個人情報の選択的共有が可能な未来を創造します。デジタル社会の課題解決を目指すTRUSTDOCKの取り組みに、今後も注目が集まります。

連携提案としては、「会員登録時の本人確認」、「新規取引時の法人確認(代表者の身元確認)」、さらに「TRUSTDOCKサービス再販パートナー」との協業を募集をしていると語りました。

ホワイトハッカーが、成果報酬型で情報漏洩から守る!

■登壇企業

IssueHunt株式会社 代表取締役社長 横溝一将 氏

IssueHuntは日本最大のバグバウンティ・プラットフォーム「IssueHunt」を提供しています。

導入事例:https://issuehunt.jp/cases

また、最近プロダクトセキュリティ統合管理サービス、ASPM「Baseline」を公開いたしました。

URL:https://baselinehq.io/

受賞歴:

東洋経済「すごいベンチャー100」/ SMBCグループによるアクセラレーションプログラム「未来X(mirai cross)」最優秀賞 / 総務省「ICTスタートアップリーグ」採択

URL:https://issuehunt.jp/

東京に本社を構え、東洋経済や総務省のスタートアップリーグに採択された実績のあるスタートアップ IssueHuntは、企業のセキュリティ課題に特化した独自のソリューションを提供。ピッチでは、ホワイトハッカーが成果報酬型で情報漏洩から企業を守る仕組みについて話しました。

最近、Microsoftが約80億円をハッカーに支払ったように、T&Dやネットフリックス、Amazonなど多くの大手企業がホワイトハッカーに報酬を支払っています。ホワイトハッカーは、Webサービスやアプリケーションに潜むバグを見つけ、その成果に応じて報奨金を受け取ります。これを「バグバウンティ」と呼び、欧米ではすでに一般的なセキュリティ対策手法となっていると横溝氏。

日本では上場企業や中小企業から個人情報漏洩が相次ぎ、攻撃も増加しています。その中で、IssueHunt は日本最大のバグバウンティプラットフォームとして、1週間というシンプルなサービスを提供しています。企業とホワイトハッカーを繋ぎ、見つけた脆弱性に応じた報酬を支払います。

このプラットフォームに登録するホワイトハッカーは、実際にサービスのセキュリティホールを見つけ、報奨金を得ているセキュリティエンジニアたちです。サービス提供は成果報酬型であり、見つかった脆弱性に応じて報酬が支払われます。

また、20%の手数料をいただいており、登録するホワイトハッカーの80%以上が海外からの参加者です。これにより、国内外の優れたセキュリティエンジニアが参画しています。

当日QUINTBRIDGE会場にて、ブースを出展していた同社。

「お客様は急成長するベンチャー企業から、日本を代表する大手企業まで幅広く、セキュリティ担当者からも『最後の砦』として評価されています。さらに、基礎的なセキュリティ対策まで幅広く提供しており、安心してご利用いただけます。

セキュリティにお困りの方、ぜひブースにお立ち寄りください。」

との呼びかけに注目が集まりました。

|ネットワーキングタイム

ピッチ後は、恒例の登壇者と参加者による交流会を行いました。

セキュリティ対策に関する多角的な視点からのアプローチが浮き彫りになり、各社の強みや特徴が際立つピッチとなりました。

それぞれのスタートアップが提供する独自のソリューションが、現代のセキュリティニーズにどのように応えているのか、参加者たちは真剣に耳を傾けています。

活発な意見交換の様子から、新たな共創の種をまく、そんな時間となりました!

share